Павлова М.Н.

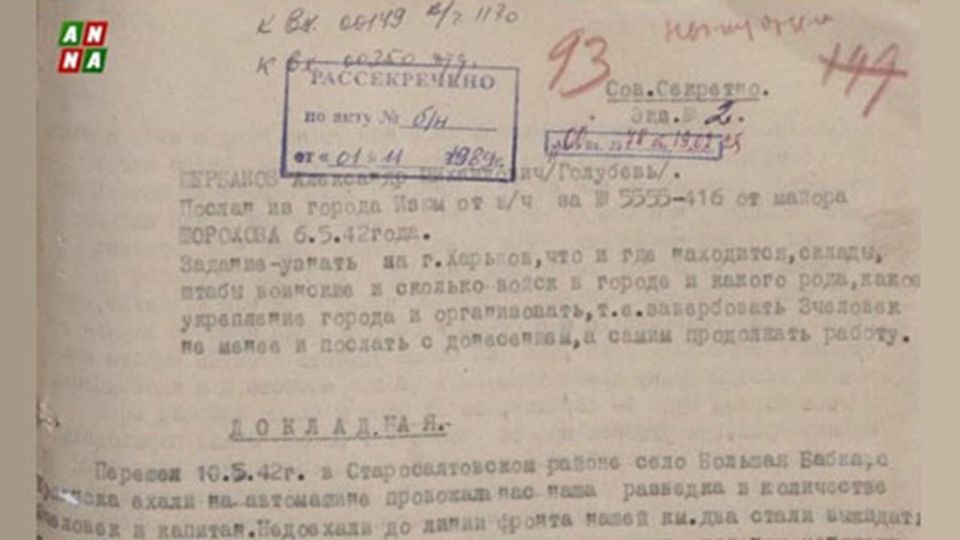

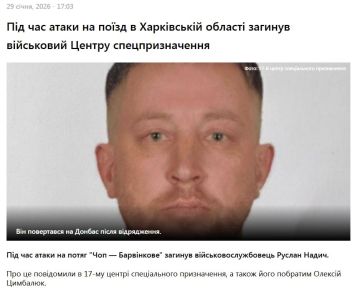

Аннотация:Эта докладная записка представляет собой личный отчёт советского разведчика Щербакова А.М. (псевдоним «Голубев») о его глубокой разведывательной операции в оккупированных районах Курской, Белгородской и Харьковской областей с августа 1942 по февраль 1943 г. Агент, замаскированный под военнопленного и эвакуированного, описывает путь от лагеря военнопленных под Прохоровкой через деревни и города (Агарино, Дубочки, Белгород, Харьков, Старый Оскол), фиксируя настроения местного населения — от антифашистских (в большинстве сёл) до коллаборационистских (у части единоличников и полицаев). Особое внимание уделено логистике оккупантов: движение поездов с боеприпасами, склады в Харькове, обозы мадьяр и итальянцев, укрепления (или их отсутствие), а также зверства — расстрелы пленных, депортации в Германию, издевательства над евреями и цыганами, голод и разрушения.Записка подчёркивает роль разведданных в успехах Красной Армии: передача информации об отступлении мадьярских войск привела к окружению и пленению до 3000 человек под Прохоровкой и Белгородом. Завершается освобождением Харькова (февраль 1943 г.), где население активно участвовало в выкуривании гестапо, и возвращением агента в тыл (Саратов) с трудностями в пути.

Бывшие чугуевские казармы были заполнены боеприпасами. Я обошёл их кругом и увидел, что на площадках находятся снаряды приблизительно на 400 вагонов. За тракторным заводом, в 5 километрах по направлению к Малой Бабки, в овраге, в лесу, в берегах было вырыто много канав. Также были закопаны бочки с горючим, всего примерно до 3 тысяч бочек. После я решил пройтись вокруг города и вышел на Лесопарк, где ранее с напарницей мы договорились встретиться. Вместе с ней мы пошли на авиазавод. Рядом с авиазаводом на дороге враг и полиция проверяли документы. Украинская полиция задержала нас и доставила в Харьков в гражданскую тюрьму на Холодной горе.

На следующий день, утром 22 мая 1942 г., нас привели в комендатуру на допрос. Переводчик задал вопрос: «Как и когда я попал в лагерь?» Отвечаю: «21 мая 1942 г. задержали нас без документов». Вопрос: «Партизан?» Ответ: «Нет, я гонял скотину, эвакуированную из села Охочие за Донец, и удрал домой, а скот бросил; документов не давали никаких, пробирался домой». Вопрос: «А кто дома есть и где работал до войны?» Ответ: «Женат, 4 детей, отец-старик. Сам работал в колхозе рядовым колхозником». Вопрос: «Грамотен?» Ответ: «Безграмотный».

После меня отправили обратно в лагерь. Через 15 дней вызвали на второй допрос, на котором я проговорил то, что сказал и в первый раз. Всего в лагере я просидел полтора месяца. Сбежал из заключения, когда погнали нас в баню в город, где я и совершил побег. В лагере нам была предоставлена возможность прогулок на общем дворе из женского, детского корпуса и из нашего. Вместе нас было всего 350 человек.

После побега я дошёл до села Терновая, что в 45 км от Харькова. Тут также было много украинской полиции, которая искала по лесу партизан. В этом селе меня вновь арестовали, так как я был без документов. Полицейские на машине доставили меня до Харькова. Вместе со мной было арестовано ещё 5 человек. Доставили меня вновь в лагерь, из которого я сбежал ранее. Меня отправили сразу на допрос и, поставив к стене, спросили: «Признавайся, а то расстрел! С каким заданием шёл и почему убежал из лагеря?» Я ответил, что в лагере очень трудно находиться, так как постоянно бьют, поэтому я решил убежать. А какое задание — я не имею понятия, я безграмотный. Офицер бил меня много раз по щеке, и я потерял сознание. После меня полиция повела обратно в лагерь. Теперь я был помещён в камеру-одиночку на цементный пол без одежды. Через три дня мне дали одежду. Всего я находился в одиночке один месяц и десять дней. Из одиночки меня выводили на один час раз в сутки на прогулку. После пребывания в одиночке меня вновь отвели на допрос. Допрос был очень строгий. Я вновь повторил одно и то же: «Я колхозник из села Охочие, неграмотный, гонял скот и без документов шёл домой». Офицер мне сначала угрожал расстрелом, но после предложил: «Признайся, и если признаешься, то отпустим домой». Но я говорил одно и то же. Переводчик несколько раз ударил меня, после чего полиция повела меня в лагерь, где была возможность в окно переговорить с военнопленными.

Что касается питания в лагере, то нам носили пищу с их кухни. Питание было следующим: одну пятидневку варили утром просо; в 7 часов пополудни нам приносили по пол-литра воды, ложку проса и 300 грамм хлеба. На вторую пятидневку меню меняли: варили полбу по-украински — макуху; порция тоже в обед в 3 часа дня без хлеба, и на сон грядущий. Третью пятидневку утром давали чай, кружку семечек, 200 грамм хлеба. В обед из муки или отрубей приносили баланду — порция та же. Иногда привозили сыр и колбасу с червями и пускали их в суп для запаха. Суп, особенно горячий, вонял падалью, но голод заставлял есть и это. Приходилось с пленными беседовать, но ребята преданные, а деваться некуда — бежать трудно, помирают от голода и холода. В лагере пленных ежедневно по 100 человек отправляли на работу. Если кто обессиливает из пленных, то того пристреливают.

Комендант издал по лагерю пленных приказ: «Сдать все, какие бы ни были шинели, обувь и головные уборы, чтобы каждый пленный был разутый и без верхней одежды. Из белья можно иметь только одну пару на себе. Кто скроет что-либо из указанного — подвергается трём суткам одиночки и одному разу супу в день без хлеба и литр воды». После этого указа одиночки были заполнены пленными за несдачу одежды. Спрашивается, а кто этим делом заворачивал? При лагере находилась украинская полиция в составе 450 человек. Главой её был тоже из пленных — капитан Цибуля Николай из Харькова. Семья его эвакуировалась в Россию. Цибуля бил пленных до бессознания, так как был полностью предан немцам. У него имелись средники в Харькове недалеко от Холодной горы. Помощник его был лейтенант нашей армии из России — фамилии не знаю. И ещё один — Дорожко Иван, взводный командир полиции Харьковской. Его семья тоже была эвакуирована в Россию. Дорожко тоже был целиком предан врагу. Больше всего над пленными издевалась именно украинская полиция.

Из рассказа одного военнопленного я узнал, что Николай Цибуля набирал группу из 40 русских военнопленных для перехода через фронт и работы шпионами на немецкую армию. Участников этой группы отдельно кормили, ежедневно водили в кино и обеспечивали хорошим русским обмундированием. Им обещали награды после войны. В брюки каждому вшивали документ на немецком языке, который нужно было предъявить при возвращении на немецкую сторону. Вскоре эта группа была отправлена к фронту для переброски к советским войскам.

В августе от моей напарницы, через вернувшихся с работы военнопленных, я получил записку. Она сообщала, что вышла из лагеря. В ответ я написал ей: «Приезжай и посмотри, где можно пройти без документов или достать где-нибудь какой-нибудь документ». Записку передал через Павла Ивановича Шевелёва — пленного повара из Винницы (Киевская область). Он и доставил послание моей напарнице. Долгое время я не получал от неё никаких вестей, но продолжал ждать. Наконец, 12 сентября 1942 года, через того же повара я получил от напарницы записку: «Выходи каким-либо путём за ворота». Я попросил повара включить меня на следующий день в группу за продуктами, которые выдавали со склада за воротами. Утром повар вызвал меня, и мы отправились за продуктами — нас было 10 человек, включая меня.

Выйдя за ворота, повар провёл меня за угол двора, где я встретился с напарницей. Вместе мы направились из города к сортировочной станции. Там мы дождались поезда в сторону Белгорода, просидев до полуночи в саду. Вместе со сменщиками мы сели в вагон и отправились в Белгород. В город прибыли на рассвете и дальше пошли пешком в сторону станции Прохоровки.

Мы с напарницей шли до Прохоровки через сёла. Всюду царил страшный голод. В полях бурьян вырос выше человеческого роста. Крестьяне вручную сеяли и собирали жито. Те немногие, у кого оставались коровы, пахали на них, но их было мало. Во время бесед с местными жителями мы узнали, что всё крестьянство было против оккупантов. По словам крестьян, ещё при советской власти они поставляли хлеб. Теперь же комендант приказал старостам собирать весь урожай в амбары и без его разрешения ничего не выдавать. Крестьянам выделяли всего 20 килограммов зерна на человека. Коров комендант забрал на колбасу для вражеских солдат, кур отобрали проходящие немецкие части. В деревнях почти не осталось свиней и овец — только у старосты.

Жизнь крестьян стала невыносимой. Комендант приказал вспахать и засеять житом по одному гектару земли на каждого жителя. Старосте грозили 25 розог за невыполнение приказа, а тем, кого заставали дома вместо работы в поле, грозило жестокое избиение. Дома могли находиться только дети до 13 лет и старики старше 65 лет. По вечерам деревни пустели — на улицах не было ни души. Дойдя до Прохоровки, мы попали на базар, где всё было невероятно дорого: стакан соли стоил 70 рублей, коробка спичек — 50 рублей, килограмм хлеба — 200 рублей. Сам хлеб было трудно найти, вместо него продавали пареный бурак по 40 рублей за штуку.

Крестьяне приносили на прохоровский базар яйца и масло, но на эти деньги почти ничего нельзя было купить. Кроме того, они должны были платить военным налоги: 204 рубля с дома, аренду за дом и огород — 160 рублей, за трубу — 40 рублей, дорожные сборы — по 100 рублей. Одно яйцо стоило 30 рублей, но тут же немецкий солдат забирал десяток яиц, платя всего одну марку (40 рублей). Другие солдаты отнимали масло. Если кто-то пытался жаловаться коменданту, тот избивал жалобщика палкой.

На станции Прохоровка мы видели, как пассажиры ждали поезда на Харьков. Среди них были те, кто продал последние ценности: соль, спички, а кто-то обменял последнюю одежду на буряк и картофель. Когда подошёл товарный поезд из Курска в сторону Харькова, пассажиры начали посадку. Внезапно появились полиция и венгерские (мадьярские) солдаты, которые начали избивать людей. Они отобрали и выбросили на землю картофель и буряк, вынудив пассажиров идти пешком.

На станции висел плакат «Гитлер — освободитель», а с другой стороны был приказ венгерского командования: «Переход по путям пешеходам не разрешается, за нарушение — расстрел». Поэтому мы решили направиться в деревню подальше от железной дороги, свернули в сторону Старого Оскола и дошли до деревни Агарино, расположенной в 20 километрах от Прохоровки. Там мы придумали новую легенду: представились эвакуированными с Дона немцами. В Агарино мы переночевали две ночи у жены председателя колхоза Марка Михайловича Погорелова — Евдокии Тихоновны. У них было четверо детей. Немцы отобрали у неё корову и овец, а полиция — гусей. Староста деревни забрал двух последних гусей без оплаты. Евдокия Тихоновна приютила нас, несмотря на отсутствие хлеба, но у неё было много картофеля. Она согрела воду, постирала наше бельё и позволила вымыться. Я поблагодарил её и сказал: «Придёт на нашей улице праздник». Староста деревни не разрешил нам оставаться дольше, но полицай Егор Микулин, хороший человек, беседовал со мной и признавался, что тяжело жить при немцах. Крестьянство в этой деревне, из слов Погореловой, настроено 50% за немца, потому что тут было 50 единоличников, и они против Красной Армии.

Позже я перебрался в село Дубочки и обратился к старосте с просьбой разрешить мне поселиться. Он ответил: «Найди квартиру сам и проживи две недели». У старосты на стене висел плакат «6 съезд земельного управления», за столом сидели пять русских мужчин и две женщины, а также четыре немецких начальника. Ниже было написано: «Земля нас ждёт очень, это справедливо. Сеять будете хлеб в амбар, а вам кг. А траву детям кушать пожрёте и куда дальше, как в землю».

В Дубочках у крестьян был хлеб, так как староста не описал полностью посевы и раздал немолочёный урожай. Старосту звали Фёдор Городенков. Всё крестьянство в Дубочках было предано Красной Армии и настроено против фашистов. Коров у крестьян почти не осталось — на 150 домов приходилось 30 коров, 15 овец, свиней не было, а кур — около 400. Полицаи вели тщательные описи. Ими были Николай Антоненко и Василь Фёдорович Антоненко.

Я поселился у Назаровой Надежды Ермолаевны — хорошей и приветливой женщины. Её муж служил в Красной Армии, у неё было двое детей и глухая мать- старушка. Она заботливо постирала мою одежду.

В деревне было трудно с пропитанием, а без документов передвигаться было практически невозможно. Мне пришлось искать способ получить документы. Одна женщина из деревни Большой Бородок (в 10 километрах от Дубочек) дала мне паспорт своего мужа- Арехова Сергея Кузьмича, его жену звали Арехова Прасковья. Она была родом из Курской области, Короченского района, из села Большой Бородок.

Крестьяне в Бородке были настроены против фашистов. Немцы отобрали почти весь крупный скот, но мелкий ещё оставался в большинстве домов. Многих местных жителей немцы отправляли на работу в Германию. Те, кто возвращался по болезни, приезжали истощёнными от голода. Они рассказывали, что в Германии завербованных морят голодом. В деревне действовал приказ: все вернувшиеся из Германии должны были явиться к коменданту для прочтения указа через переводчика.

После Бородка я отправился в Белгород, куда прибыл 24 ноября и пробыл там два дня. В городе не было серьёзных укреплений, войск было мало — около 1500 человек, и то это были мадьяры. Зенитных установок разного калибра насчитывалось до 20. Каждую ночь город бомбили советские самолёты, но мадьяры редко вели по ним огонь.

Однажды ночью на Ленинской улице, где находились дом терпимости и хороший ресторан для командования, к ресторану подъехали три машины с боеприпасами. В разгар веселья в дом прилетели два самолёта. Одна бомба упала во двор, вторая — в угол здания, а две зажигательные бомбы попали в машины, вызвав пожар. Из окон второго этажа начали выпрыгивать люди, среди которых были и те, кто находился в доме терпимости. Начались взрывы боеприпасов. Погибли все, кто был в здании, включая немецкое командование и женщин — как немок, так и местных, согласившихся работать за деньги.

Затем я отправился в Харьков, чтобы узнать о военных объектах. По возвращении в конце ноября я заехал к Будакович, но у неё остановиться не смог — её таскали в гестапо, так как она была домкомом, и допрашивали о коммунистах. Я переехал к знакомому Мозчаленко Илье на Основу, на Зелёную улицу, дом 33. Недалеко от моей квартиры, на центральной улице до 35-й, находился штаб армии. Далее я решил разведать военное ведомство в 15 километрах от Основы по направлению на Изюм и Мерефу, около деревень Лизочубовки и Васищева. В лесу располагался крупный склад: 22 сарая, заполненные боеприпасами, около 40 скирд с боеприпасами по краям. В скирдах были видны тяжёлые и мелкие бомбы, а также снаряды. Территория была огорожена проволокой, охрана усиленная, часто встречались вышки, особенно в лесу. Была проведена железная дорога, ведущая ко всем складам.

В Харькове немцы запустили небольшие лазареты, которые даже не обозначались крестами: первый — в институте на Юбилейной улице, 75; второй — на Сумской улице, 52; третий — в институте на Черноглазковской улице, 11.

Немцы также запустили в Харькове пивоваренный завод «Бавария», спичечную и мануфактурную фабрики, но остальные предприятия стояли без работы. Разрослась вольная торговля: армяне открыли множество магазинов, хлебных ларьков и ресторанов. Появилось три дома терпимости — два на Сумской улице и один на Змиевской свалке. В двух работали русские женщины, в третьем — только немки. Большинство жителей вывозили на работу в Германию. Если сравнить довоенное население Харькова с декабрем 1942 года, русских осталось немного, но оставшиеся проклинали гестапо.

В мае 1942 года я прочитал в газете «Новая Украина», что цыгане признаны немцами кочующим народом и не преследуются ими. Вскоре в Харьков прибыли цыгане и начали гадать немцам. Фашисты их начали арестовывать поодиночке, собирали вместе с остатками еврейского населения и отправляли в гестапо. В камерах немецкие надзиратели и украинская полиция издевались над заключёнными: заставляли танцевать, устраивать кулачные бои и избивали. Заключённых держали раздетыми на цементном полу по несколько суток. Был случай, когда один человек повесился за решетку на ремне.

В середине декабре 1942 года я двинулся из Харькова на Белгород через глухие деревни. От Белгорода прошёл через Корочу и Старый Оскол, минуя Скородную, вдоль железной дороги (70 км до Белгорода). Деревни были сожжены, в некоторых осталось по 3–10 домов, повреждённых во время боёв зимы 1942 года. Трава на улицах выросла выше человеческого роста, кругом царила мёртвая тишина. Выжившие жители рыли землянки и жили впроголодь, уходя вглубь территории в поисках пропитания. Все, с кем удавалось поговорить, были настроены против фашистов.

От Белгорода до Корочи — 50 км по шоссе. Около города находились разрушенные деревни с малым количеством жителей, многие умерли от голода и холода зимой 1942 года. В Корочанском районе, где находился комендант, мне пришлось обойти 7 км через хутор Шутовка. Там население полностью поддерживало фашистов, даже ночлег было найти трудно. У крестьян был хлеб: комендант выдал по 2 пуда жита и по пуду подсолнухов на душу населения в июле. Велись посевы на огородах, у всех был картофель и овощи.

От Корочи до Скородной — 30 км. Здесь население жило с хлебом, деревни были целыми, так как находились далеко от фронта и железной дороги. Немцы не вывозили хлеб, а понемногу разрешали его выдавать. Скота было мало — только коровы, остальной увёз враг. От Скородной до Старого Оскола — 40 км, где проходила вражеская железная дорога на Курск и к фронту. Сам город Оскол был разрушен, построек практически не осталось.

Время уже было в конце декабря 1942 года и первые числа января, но по линии ж/д двигались к фронту поезда с разными грузами, войсками и боеприпасами. До станции Латкино дальше проходили поезда, но с большим трудом, подвергались нашей бомбёжке и честно уходили под откос. В Осколе укрепления не было никакого, кроме только 15 зениток, которые охраняли город, главную станцию ж/д от налётов с воздуха. Движение поездов, где это было возможно, то проходило за день в сторону фронта до 15 товарных, и один поезд проходит почтовый с ранеными с фронта по направлению к Курску. Войска в Осколе мало, больше проездом с фронта на отдых и продвижение дальше — два поезда, т. е. эшелона. В первых числах нагружали народом: пригнанную с деревень молодёжь обеих полов, мужчин до 50 лет, женщин до 30 лет — и отправляли куда-то на запад. Но известно из беседы с отправляющими, что говорят по деревням: забирают девушек и мужчин до 50 лет куда-то на работу на три месяца, и после приедете домой, но часто непохоже. Люди едут с такой неохотой, но бежать нельзя — грозит комендант повесить.

Мне жить в городе было нельзя. К тому же дело плохо обстояло с ночлегом и питанием, поэтому мне пришлось отправиться в деревню. Я решил пойти на станцию Латкино. Но в Латкино все было очень плохо. Станция полностью разбита, войск много, а с моим документом тут не прожить. Поэтому, я решил пойти до села Хохольск, которое находится близко к Донцу. Я зашёл в него, но наших нигде не нашел. В селе были настолько большие сугробы, что невозможно было идти.

Все селения, расположенные в радиусе 15 км. к Донцу были эвакуированы в тыл. В деревнях, которые находятся вблизи Дона находились только одни (венгерские) мадьярские войска. Если без разрешения командования вольный житель прошёл в деревню, то его расстреливали как партизана. Всех мужчин и женщин оккупанты забрали и отправили куда-то на работу на Запад. Жители в этих населенных пунктах были настроены против венгров (мадьяр) и итальянцев, которые у них отобрали последних кур, картофель, коров. Войск особенно по деревням Хохольского района очень много. Вражеских танковых частей не было. Были только пехота и обозы. Я возвращаюсь обратно на добычу документа, проходя села Скородянского района. Я дошел до села Донецкое, где был очень хороший староста. Ранее он работал председателем колхоза. Я был счастлив с ним долго побеседовать о фронте, о жизни при фашистской власти. Он мне задавал вопрос: «А как ты полагаешь, красные у нас будут?» Я отвечаю: «Бесспорно, при первом сильном ударе и будут здесь». Староста хорошо меня принял и предлагал жить у них в деревне, и я пообещал ему вернуться. Пришел вновь к нему 27 января 1943 года. Он встретил меня с радостью оставил ночевать. Староста рассказал мне, что появился новый немецкий приказ: «Всех не местных жителей, проживающих по селам, отправить до Старого Оскола и дальше на работу в тыл». Я решился спросить у него документ, и он выписал мне удостоверение личности. Согласно документу я житель села Донецкое Курской области Скородянского района.

Жить в том селе было невозможно, поэтому я направился через район к селу Гуськи Прохоровского района. По дороге двигались мадьярские обозы и пехота, отступавшие с фронта на станцию Прохоровка. Я расспрашивал многих солдат: «Пан, куда?» Они отвечали: «Капут, едем к мамке домой». На повозках везли убитых и раненых, которые почти замёрзли. Указывая на погибших, они говорили: «Война не хорош». В селе Гуськах на дорогу гнали колонну наших пленных — около 800 человек, среди которых был майор (фамилию не знаю). Пленных загнали в школу, подожгли здание и бросали гранаты в окна. Усиленный конвой из мадьяр и немцев расстреливал тех, кто пытался выбраться. Некоторые пленные выпрыгивали из окон и горели на улице — их тоже пристреливали. Спаслись не более 15 человек. В этом же селе конвой расстрелял старосту, полицию за то, что те не пришли на помощь, и ещё 10 местных жителей. По дороге в тыл с фронта тянулись обозы, запряжённые по 5 человек — множество саней с мадьярскими евреями, которыми управляли мадьярские офицеры. Офицеры били евреев палками. Когда обозы останавливались на ночлег в деревнях, евреев селили в самые плохие и холодные хаты. Давали им по 300 граммов хлеба и немного супа в день. Если по пути следования кто-то из евреев отставал, офицер его пристреливал. В санях и запряжках евреи перевозили обмундирование, питание и патроны. Одеты они были в гражданскую одежду, лишь некоторые — в старую рваную военную форму. Обозы двигались уже целую пятидневку. Артиллерии не было, танков тоже — войска отступали по шляху в направлении Белгорода, Прохоровки и Сум.

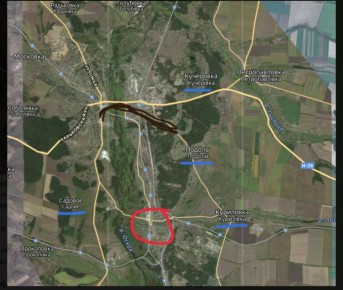

Дойдя до деревни Иванки (в 7 километрах от дороги), мы остановились. Наши войска приближались. При первой же разведке мы сообщили о продвижении мадьярских войск через Скороходную, Корочу, Прохоровку и Белгород. Также передали информацию о движении обозов. Первый штаб получил данные о продвижении мадьярских войск, и наши войска двинулись вперёд по глухим дорогам на сёла Ситное и Хмелевое. Они перерезали дорогу под Белгородом, по которой отступали мадьяры. В результате было взято много пленных и захвачены обозы с продовольствием. Сопротивление оказалось незначительным.

На Прохоровской дороге наши войска перерезали противника с левого фланга, не допустив подхода обоза к Прохоровке. В плен было взято не менее 3000 человек, захвачено большое количество продовольствия, боеприпасов и обозов. После этого я поинтересовался, где находится особый отдел. Майор привёл нас в особый отдел в Скородной и сообщил: «Я передал нашим ценные сведения, благодаря которым первые части без серьёзных потерь продвинулись к Белгороду и заняли Прохоровку с трофеями». Особый отдел принял нас очень радушно. Сотрудники расспросили о ситуации в Белгороде и Харькове, на что мы предоставили подробные сведения. После этого нас прикрепили к 6-му особому отделу под руководством начальника Зенского. Вместе с отделом мы добрались до Белгорода и пробыли там три дня, после чего нас направили в штаб Юго-Западного фронта в город Изюм, выдав суточные продовольственные пайки.

19 февраля 1943 года мы прибыли в Харьков на машине. К тому времени город был практически полностью сожжён, особенно пострадали центральные районы, включая Сумскую улицу. Население восторженно встречало Красную Армию. Местные жители добровольно записывались в ряды войск обоих полов, активно выявляли и выдавали предателей, работавших в гестапо. Бывшие комсомолки и другие девушки организовали внутреннюю охрану города, что позволило всего за три дня после освобождения выявить и обезвредить оставшихся врагов. Я лично видел, как горожане вели к коменданту женщину — сотрудницу гестапо, избивая её палками и приговаривая: «Как ты, предательница, расстреливала наших братьев? Теперь мы сами расправимся с тобой!» За три дня до освобождения города военнопленных в количестве 10 000 человек отправили прочь, оставив лишь больных и ослабленных. Немцы планировали поджечь оставшихся, но местные жители успели спасти их, расселив по близлежащим домам. Когда немцы попытались поджечь лагерь, привозя керосин, пленные уже исчезли — их след простыл. Фашисты, не успев организовать поиски, спешно покинули город. Пленные, после прихода Красной Армии, просили оружие, чтобы догнать врага и отомстить за перенесённые страдания. Однако их просьбу отклонили, направив в город Валуйки. Все объекты, построенные врагом — мосты, пивоваренный завод «Бавария», спичечная фабрика, авиазавод — были уничтожены. Сохранилась лишь электростанция, которая была заминирована, но не успела взорваться. На станции остались многочисленные вагоны и один паровоз.

Из домов терпимости наши женщины уехали с немцами, но их со станции вернули обратно, и они тянулись в город, а женский отряд их ловил и доставлял до коменданта города. Из Чугуевских хуторов противник вывез склады, полностью уничтожил военное имущество и сжёг лазарет с 240 ранеными, среди которых было много офицеров. По просьбе майора, который хотел помочь нам добраться до Изюма, нас посадили в машину, следовавшую по шляху Харьков — Ростов через Изюм. В Харькове мы обращались к начальнику НКВД за продовольствием, но получили отказ.

В Изюме мы остановились у Натальи Кузьминичны Борох, проживавшей на улице Карла Либкнехта, дом 13, в верхнем посёлке. Комендант города обеспечил нас продовольствием. Население Изюма готовилось к эвакуации в тыл от наступающего врага. Из Барвенково и окрестных деревень в тыл уходили дети и мужчины, спасаясь от жестоких репрессий оккупантов.

Изюм был полностью разрушен, поэтому мне пришлось отправиться пешком в Красный Оскол (12 километров от Изюма) для выполнения разведывательного задания штаба Юго-Западного фронта.

27 февраля 1943 года в Красном Осколе мы получили направление в часть 1170 в Саратове. Нам выдали продовольствие на 5 дней, и мы направились обратно в Изюм, чтобы следовать до станции Чиртово через Буровую.

Весь день Изюм подвергался сильным бомбардировкам. Вражеские самолёты также атаковали шлях в направлении Буровой. Из-за этого движение было приостановлено, и нам пришлось идти пешком 45 километров до Буровой.

В Буровой места в транспорте предоставлялись только раненым, поэтому нам пришлось возвращаться пешком до железнодорожной станции Чиртово, проходя через различные населённые пункты. Отношение местных жителей было разным. Особенно враждебно относились те, кто при немцах вернулся в свои дома и захватил власть — бывшие кулаки, которые снова начали эксплуатировать бедных крестьян.

Однажды нам пришлось ночевать у одного кулака, владевшего мельницей и активно выступавшего против советской власти. Мы представились эвакуированными из Барвенково, но на следующее утро пришлось сообщить о нём в НКВД.

В городе Лиски мы обратились в местное отделение НКВД, где нам оказали помощь с продовольствием — выдали хлеб и сахар. Там же мы встретились с полковником Соболевым, который предлагал нам остаться работать в Лисках. Однако мы настояли на отправке по назначению, и он не стал возражать.

Путь по железной дороге оказался очень тяжёлым из-за проблем с питанием. Мы ехали голодными, и окружающие относились к нам с пренебрежением, считая оборванцами. На вопрос «Куда едете?» приходилось терпеть насмешки. Пришлось нести вещи до Поворино, где мы пересели на пассажирский поезд с ранеными. Голодные, мы добрались до Саратова, где провели три дня.

Щербаков А .М.