Павлова М.Н.

Аннотация:Эта докладная записка представляет собой личный отчёт советского разведчика Щербакова А.М. (псевдоним «Голубев») о его глубокой разведывательной операции в оккупированных районах Курской, Белгородской и Харьковской областей с августа 1942 по февраль 1943 г. Агент, замаскированный под военнопленного и эвакуированного, описывает путь от лагеря военнопленных под Прохоровкой через деревни и города (Агарино, Дубочки, Белгород, Харьков, Старый Оскол), фиксируя настроения местного населения — от антифашистских (в большинстве сёл) до коллаборационистских (у части единоличников и полицаев). Особое внимание уделено логистике оккупантов: движение поездов с боеприпасами, склады в Харькове, обозы мадьяр и итальянцев, укрепления (или их отсутствие), а также зверства — расстрелы пленных, депортации в Германию, издевательства над евреями и цыганами, голод и разрушения.Записка подчёркивает роль разведданных в успехах Красной Армии: передача информации об отступлении мадьярских войск привела к окружению и пленению до 3000 человек под Прохоровкой и Белгородом. Завершается освобождением Харькова (февраль 1943 г.), где население активно участвовало в выкуривании гестапо, и возвращением агента в тыл (Саратов) с трудностями в пути.

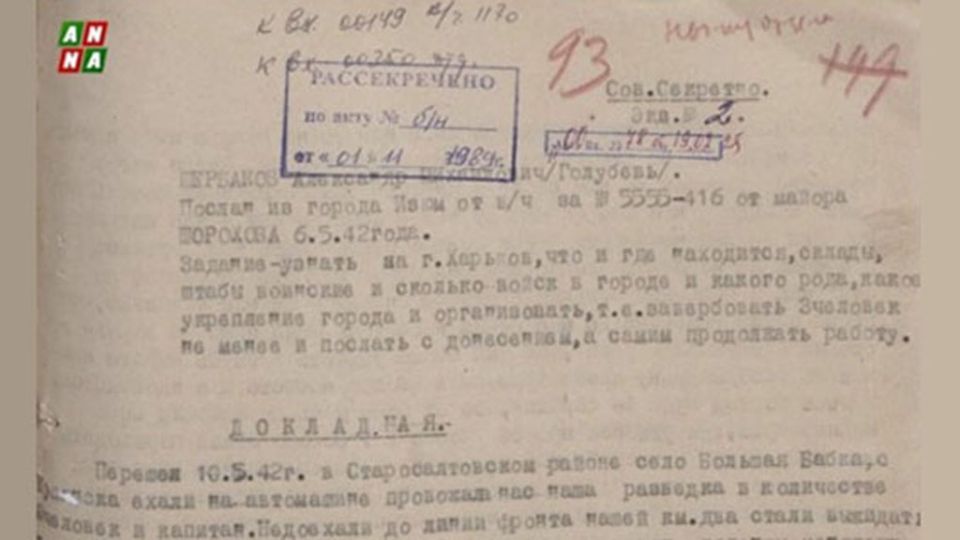

Щербаков Александр Михайлович /Голубев/ был послан из города Изюм от военной части № 5555-416 по приказу майора Шорохова 6 мая 1942 года. Цель: собрать сведения о городе Харькове — что и где находится, расположение складов, военных штабов, численность и род войск в городе, характер укреплений и организация обороны. Кроме того, требовалось завербовать не менее трех человек для передачи донесений, после чего группа должна была продолжить работу в тылу противника.

Докладная

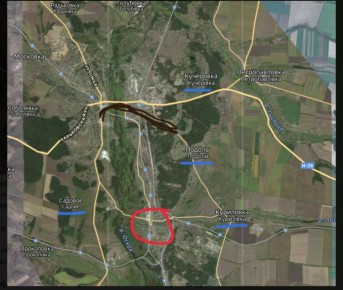

10 мая 1942 года я пересек линию фронта близ села Большая Бабка в Старосалтовском районе. До этого мы выехали из Купянска на автомашине; нас сопровождал отряд разведки в количестве шести человек и капитан. Недалеко до фронта, примерно за два километра, мы остановились и стали ждать ночи. Мне запомнилось, как капитан передал нашему шоферу сумку и сказал: «В случае — сожги сумку». Больше капитана я не видел.

Через час подошли наши автоматчики и сообщили, что надо готовиться к выходу. Мы проехали примерно полкилометра по лесу, высадились и пошли пешком — нас было семеро и восемь автоматчиков. Их командир приказал нам действовать как в походе и наблюдать за головным дозорным, и, если он ложится — моментально ложиться всем. Уже близко к нашей передовой линии началась перестрелка из автоматов и минометов. Нам пришлось подождать несколько минут в низине, а затем мы продолжили путь.

Пройдя нашу линию, мы углубились в немецкий тыл примерно на 250–300 метров, где автоматчики остановились. Командир группы направил одного разведчика проверить обстановку вокруг немецкого поста наблюдения и где удобнее пройти мимо их ракетчиков. Разведчик вернулся и доложил безопасное направление. Здесь мы распрощались с нашими автоматчиками, пожелав друг другу удачи и двинулись. Было около 12 часов ночи.

Пройдя несколько километров, мы приблизились к немецким окопам. В небе вспыхнули сигнальные ракеты, выпущенные противником. Проследив движения немцев, поняли, что поблизости находится несколько укрепленных точек. Мы подобрались на двадцать метров к ближайшему окопу и решили подождать. Перележав в засаде 25 минут при пуске ракет, мы увидели, как враги вышли из окопов с винтовками и автоматами. Они громко разговаривали прямо лицом к нам и беспрерывно освещали местность ракетами. Вскоре они переместились в левую сторону от нас и их речь стала слышна не так сильно. Численность противника составляла примерно 15 человек. Мы решили направиться ползком в правую сторону.

Вскоре появился наш самолет У-2. Самолет начал пускать по три ракеты по окопам второй зоны врага. Наши планы были нарушены. Враги открыли плотный огонь, как по самолету, так и по земле. Несмотря на это мы, не прекращали продвижения ни на минуту. Мы продолжили продвигаться ползком до рассвета. Минуя вторую линию обороны врага, мы стали искать более удобную местность для дневки. Пройдя несколько километров, мы встретили немецкую разведку, которая продвигалась по бурьяну. Когда дистанция между нами сократилось до 15–20 метров, мы услышали разговор врага. Тогда мы повернули вправо, а они — назад, таким образом мы разошлись. Доползя до брошенных окопов, мы убедились, что в них никого не было, кроме кучи соломы. Мы остановились здесь на дневку. Когда наступил рассвет, нам стало видно, что вражеский наблюдатель находится в 400 метрах от нас. Если бы у нас был автомат, мы бы показали, как нужно наблюдать.

Вскоре наша артиллерия и «Катюши» начали бить по немецким окопам. Немцы стали удирать из окопов в бурьян. Взрывы и осколки снарядов, вместе с кусками грунта долетали до нас. Мы видели, как наши били по оврагу, где стояла артиллерия врага. Она стала поспешно удирать в глубь оврага. Наша «Катюша» разбила одну линию вражеских окопов начисто, а наблюдатель в этот период куда-то скрылся. За этот день мы выбрали себе ночной путь, где удобнее пройти.

В 7 часов вечера наши войска перешли в наступление. Нам также было видно, как к немцам подошло подкрепление. Началась ожесточённая перестрелка, которая длилась примерно два часа, после чего всё стихло. Решив дать противнику время прийти в себя, в десять вечера мы двинулись вперёд, преодолевая третью линию обороны. Здесь нам встретились крупные подразделения противника, двигавшиеся в полном боевом порядке — очевидно, резерв, направлявшийся на передовую. Вместо небольших группировок впереди оказались три колонны общей численностью около 150 человек каждая. Из-за движения войск продвинуться далеко не получилось.

Внезапно над головами врагов показались наши самолёты У-2. Их было четверо, они выпустили осветительные ракеты и начали бомбардировку колонн. Всё это продолжалось вплоть до рассвета. Сам я находился всего в пятидесяти метрах от немецкой колонны. Незадолго до восхода солнца над местом ночной атаки появился ещё один самолёт, сделал пару кругов и улетел прочь. Тогда мы поползли дальше. Когда оставалось чуть больше трёх километров до села Задорожное, мы укрылись в старых снарядных воронках — двигаться дальше было опасно. Голод мучил ужасно: уже третьи сутки ни крошки во рту, а жара усиливала жажду. Тут мы приняли решение разделиться: каждому своё задание. Моё вместе с напарницей заключалось в походе на село Задорожное.

Решили отправиться днём. Проходя мимо полей, заметили местных жителей, сеявших неподалёку кукурузу, и отправились туда же. Однако вскоре наткнулись на два оврага, заполненных вражеской артиллерией, рядом с ними были протянуты линии связи с наблюдательными пунктами. Возле телефонов расположился немецкий связист в лёгкой одежде, лениво валялся на траве, подставляя лицо солнцу, да почёсывал босые пятки, даже не обратив на нас никакого внимания. Рядом стояли порядка полусотни орудий, боеприпасы хранились огромными штабелями — тысячи снарядов. Сами артиллеристы отдыхали на открытом месте, греясь на солнышке.

Мы обратились к крестьянам, работавшим на поле, с просьбой дать воды. Те удивленно посмотрели на нас и сказали: «Водички нет у нас!» Затем принялись расспрашивать, откуда мы пришли и куда направляемся. Я ответил: «Идём из села Большие Бабки домой, в Харьков».

По чистой случайности вышли к середнякам, где шёл бой. Немецкие солдаты указали нам безопасный путь, и мы поспешили уйти подальше от места сражения. Один пожилой мужчина, работавший на поле и садивший кукурузу, выглядел подозрительно зажиточно — полнотелый, свежеватый дедушка лет пятьдесят пяти. Разговорившись, понял, что он хочет задержать меня подольше возле себя, постоянно бросая взгляды на женщин. Почувствовав неладное, решил поскорее уйти. Недалеко от окраины села, среди деревьев, нашли родник с хорошей водой. Напившись вдоволь, договорился с напарницей, что войдём в деревню раздельно, а встретиться сможем в крайнем новом доме.

Войдя в Задорожное я сразу заметил большое количество немецких солдат. Пройдя несколько домов, я попросил кусок хлеба. Спрашивая хлеб, получил многочисленные вопросы от мужчин и женщин почти в каждом дворе: «Откуда идешь? Надоело воевать? Скоро красных прогонят обратно за Волгу?» Один из сельчан поинтересовался: «Кто ты и откуда держишь путь?» Говорю: «Из Песчаного, убегаю от красных». Мужчина одобрил мой поступок: «Правильно делаешь, будь осторожнее, черт бы их побрал! Я сам недавно утек с фронта домой». Получив небольшой ломоть хлеба, прошёл несколько дворов и убедился окончательно: местное население преданно оккупантам.

Повсюду на домах и столбиках висят объявления германского командования: гражданам предписано ловить и сдавать шпионов и диверсантов, обещая защиту и спасение тем, кто выполнит распоряжение. А вот на воротах дома старосты прикреплено объявление с бумажкой: соседняя деревня обнаружила диверсанта в яме. Немецкий солдат направляется вслед за стариком, указывающим рукой на схрон: «Наша деревня теперь спаена — выявили диверсанта!».

Отойдя немного, столкнулся с двумя женщинами. Они тут же поинтересовались, откуда я пришёл. Я спокойно ответил: «Из Песчаного». Неподалеку проходил немецкий солдат. Женщины поспешили сказать ему: «Пан, это наш односельчанин». Немец обратился ко мне: «Откуда идёшь?» Повторяю прежнюю версию: «Из Песчаного». Немец предложил пойти с ним. Он привёл меня к месту, где раньше видел карикатуру и объявление. Оказалось, это дом местного старосты, используемый как штаб. Переводчиком оказался поляк, говоривший по-русски неважно. За столом сидел офицер 45 лет, одетый лишь в нижнее бельё. Он подозвал старосту, крепкого вида мужчину.

Переводчик начал допрашивать: «Откуда прибыл?» Мой ответ: «Из Песчаного». Следующий вопрос: «Староста, знаешь его?» Тот отрицательно качнул головой. Новый вопрос: «Как добрался сюда?» Я говорю: «Бегу от красных». Далее последовал стандартный опрос: семейное положение («три человека — супруга, родители»), работа до войны («колхозник»). «При немцах кем трудился?» Признался откровенно: «Был полицаем». Наконец прозвучало главное: «Какие бумаги получили, где находятся?» Я ответил: «Красные вошли неожиданно, я спрятался, документы уничтожил. Потом едва избежал ареста и сбежал ночью». Однако переводчик русского практически не понимал. Староста шепнул офицеру, что я вроде бы проверенный местный житель, и меня освободили. Порекомендовали продолжить движение вглубь территории и зарегистрироваться у ближайшего немецкого коменданта.

Выходя с допроса, уже было 7 часов вечера. Уже на выходе незаметно встретился взглядом с напарницей, стоящей у последнего дома. Обменялись короткими знаками и двинулась в поле глухой дорогой в сторону Харькова. Идти пришлось всю ночь, остановившись на короткий отдых лишь в два часа утра, устроившись спать в поле на три часа, поскольку ночевать в сёлах без удостоверяющих бумаг было крайне затруднительно. Проснувшись утром, мы продолжали путь вдоль дороги. Вскоре навстречу вышла женщина, к которой мы подошли познакомиться. Узнав её историю («была в гостях у родных в Задорожном, мать живёт и работает в Харькове на тракторном заводе»), посоветовались с ней, как лучше добраться до города. Женщина подсказала оптимальный маршрут — через территорию завода, и мы проследовали с ней туда. Приближаясь к городу ближе к обеду, добрались до знакомых мест в Харькове.

Мы с напарницей решили разделиться: я пошёл по одной улице, она — по другой. Встреча состоялась на Сумской, дом №15, квартира 4, у гостеприимной хозяйки — Марии Ивановны Будакович, чей супруг трагически погиб под колёсами немецкого мотоцикла. Побеседовав с ней о городской ситуации, мы остались переночевать у неё. Хозяйка оказалась отзывчивой женщиной, хотя сама жила в нужде. Имея небольшие средства, поручили ей сходить на рынок и приобрести хлеб. Вернулась она с хлебом, однако цена оказалась астрономической — сто пятьдесят рублей за килограмм.

Всю ночь напролёт вели разговоры о жестоких преступлениях, совершённых нацистами в Харькове. Людей выселяли из благоустроенных жилищ, отдавая помещения немецким военным подразделениям. Повсюду на улицах зимой оставались тела умерших от голода горожан, число жертв исчислялось тысячами, включая детей. Продовольствия и хлеба немцы не выдавали вовсе. Каждый обязан был ходить на принудительную работу, например, зимой чистить улицы от снега. Оплата составляла ничтожные десять советских рублей в неделю, что равнялось десяти процентам от эквивалента в рейхсмарках. То есть, заработок составлял жалкий рубль и всего триста граммов хлеба — никакой иной компенсации не полагалось. Цены на рынке были неподъемные: свекла продавалась по сто пятьдесят рублей за килограмм. Городские власти категорически запретили населению пользоваться топливом, грозя смертной казнью за любую попытку согреться. Население единогласно ненавидело фашистских захватчиков. Был отдельный приказ: «кто возьмет полено дров или угля — будет повешен».

Первым делом гитлеровцы, заняв Харьков, открыли храмы и ввели специальную молитву, возносящую хвалу «освободителю» Адольфу Гитлеру, моля о скорейшей победе над красными. Прямо напротив церквей устанавливали виселицы. Несмотря на угрозу расправы, горожане продолжали посещать богослужения. Многие считали, что подобная молитва противоречит духу веры, ведь большинство прихожан имели близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Постепенно поток верующих заметно сократился.

Следующим преступным актом стало введение приказа по Харькову в зимний период: все еврейские граждане обязаны были собраться в течении 24 часов на трактором заводе, в отведённые общежития, взяв с собой хорошие вещи. Люди медленно стекались к назначенному пункту. По пути их ждали машины, намеренно преграждавшие дорогу, вынуждая идти пешком. Водители специально проезжали по толпе, не подавая сигнала тревоги, жестоко давя евреев. Любой, пытавшийся избежать опасности, оказывался мишенью часового, немедленно открывавшего огонь. Эти события длились трое суток, оставив сотни тел погибших на улицах. Фашисты разместили прибывших в переполненное общежитие тракторного завода, отобрали личные вещи, включая одежду, и поместили людей в холодные комнаты. Маленьких детей отравляли неизвестным веществом, нанесённым на губы, тогда как взрослых оставляли замёрзшими. Заводское общежитие буквально утопало в крови. Согласно данным рабочих предприятия, общее число убитых и замученных достигло четырнадцати тысяч человек.

Немцы не прекратили репрессии, начав обязательную регистрацию населения Харькова. Во время прохождения контроля сидевший за столом эсэсовец внимательно рассматривал проходящих, вопрошая: «Еврей?» Если немец замечал крупные черты лица, черноволосых, чернокожих, то всех их отправляли в гестапо на проверку. Но оттуда возвращалось очень мало людей. В основном людей отправляли в загробное царство.

Далее немцы открыли биржу труда в Харькове. Всем горожанам возрастом от 18 до 50 лет предписывалось немедленно явиться туда. Сразу по прибытии проводилась медицинская комиссия. Тех, кого признавали здоровыми, возвращали на биржу. Мужчины и женщины размещались отдельно в специальных помещениях, откуда под охраной доставлялись на железнодорожную станцию. Отсюда их загружали в вагоны и увозили в Германию либо на предприятия Польши. Те, кто шёл добровольно, могли писать из Германии письма и даже отправлять оттуда небольшие посылки. Из-за острого голода многие харьковчане решились отправиться в Германию добровольно. Объявления гласили, что поездка даст возможность ознакомиться с культурой немецкого народа. Многочисленные граждане отправились в Германию таким образом. По свидетельствам очевидцев, ежедневно со станции уходило около трёх поездов, заполненных людьми. Это продолжалось вплоть до мая 1942 года.

Сначала оккупанты давали оставшимся семьям небольшой продовольственный пай. Жёнам полагалось 300 граммов хлеба, детям — всего лишь по 100 граммов. Разрешалось посещать столовые, чтобы бесплатно съесть тарелку супа. Однако семье запрещалось пользоваться дровами и электричеством, квартплата составляла 50 рублей. Часто женщины приходили к городскому коменданту, пытаясь выяснить судьбу своих мужей. Многие рассказывали, что их супруги трудятся на немецких предприятиях уже четыре месяца, однако писем и посылок от них всё нет — почему молчит руководство?

Над дверью кабинета коменданта крупными буквами висела надпись: «Разговор вести коротко и ясно!» Однажды одна из посетительниц расплакалась и не успела произнести пару слов, как двое немцев тут же вывели её прочь, сопроводив криком: «Никаких писем нет…».

Некоторые мужчины вернулись из «культурной жизни» Германии опухшими. Они рассказывали, что находились там в лагерях, окружённых колючей проволокой. На работу и обратно ходили строем под вооружённым конвоем. Питание состояло из 300 граммов хлеба утром и чашечки чёрного кофе без сахара. На обед давали суп без хлеба, вечером снова подавали тот же самый несладкий напиток. Работали по двенадцать часов подряд. Заболевших рабочих иногда отпускали домой. Вернувшиеся свидетели утверждали, что многие умирали именно от подобной «культурной жизни».

Так мы провели первую ночь в Харькове, слушая подобные рассказы. На следующее утро я отправился по своим делам в город. Нигде в окрестностях не оказалось никаких оборонительных сооружений. Зато в разных частях города разместилось порядка тридцати крупнокалиберных зенитных орудий. Немецких солдат тоже встречалось немало, преимущественно авиационных и моторизированных подразделений. Городской администрацией управляли пожилые офицеры примерно пятидесяти пяти лет, всюду стояла усиленная охрана. Всего в городе располагалось около пятнадцати тысяч немецких военнослужащих.

Продолжение читайте в следующей статье