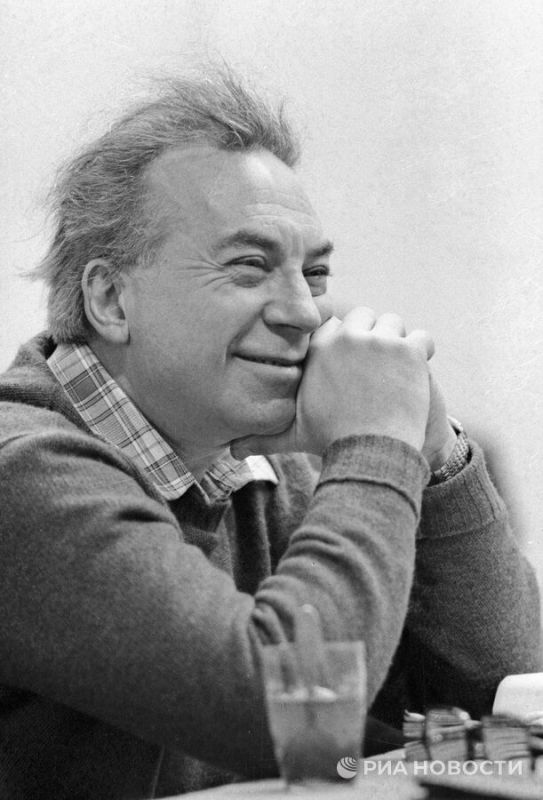

Известный советский режиссер театра и кино, педагог Анатолий Васильевич Эфрос (настоящее имя и отчество – Натан Исаевич) родился 3 июля 1925 года в Харькове (Украинская ССР, ныне – Украина) в семье служащих авиационного завода.

В 1933 году семья переехала в Москву.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) вместе с родителями уехал в эвакуацию в город Молотов (ныне – Пермь), где в 1943 году окончил школу рабочей молодежи, а затем трудился сборщиком четвертого разряда на авиационном заводе. В том же году он вернулся в Москву.

В 1943-1951 годы Эфрос посещал актерскую студию режиссера Константина Воинова, а затем студию режиссера Юрия Завадского при Государственном театре имени Моссовета. В 1950 году Эфрос окончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ныне – Российский институт театрального искусства – ГИТИС), мастерская Николая Петрова и Марии Кнебель.

В 1951 году Эфрос поставил дипломный спектакль "Прага остается моей" по пьесе Юрия Буряковского в театре Центрального дома культуры железнодорожников и спектакль "Приезжайте в Звонковое" по одноименной комедии Александра Корнейчука в Московском областном драматическом театре имени А.Н. Островского.

В том же году он получил распределение в Рязанский театр драмы, где работал до 1954 года рядовым режиссером-постановщиком. В этом театре он поставил восемь спектаклей – "Любовь Яровая" Константина Тренева, "Собака на сене" Лопе де Веги, "Любовь на рассвете" Ярослава Галана, "Горячее сердце" Александра Островского (все – 1952), "Девицы-красавицы" Алексея Симукова, "Камни в печени" Андрея Макаенка, "Когда ломаются копья" Николая Погодина, "Мачеха" Оноре де Бальзака (все – 1953).

В 1954-1963 годы – режиссер Центрального детского театра (ныне – Российский академический молодежный театр, РАМТ).

Годы его работы в этом театре стали поворотным моментом в истории отечественного театра: появление драматургии Виктора Розова ознаменовало появление на сцене совершенно новой для того времени темы – голос молодого поколения зазвучал в советском театре в полную силу. В тот период Эфрос поставил четыре спектакля по пьесам Розова – "В добрый час!" (1954), "В поисках радости" (1957), "Неравный бой" (1960), "Перед ужином" (1962). Он также работал с другими современными авторами: "Чужая роль" Сергея Михалкова (1954), "Мы втроем поехали на целину" Николая Погодина (совместно с Марией Кнебель, 1955), "Сказка о сказках" Авенира Зака и Исая Кузнецова (1956), "Вольные мастера" Зори Дановской (1959), "Друг мой, Колька!.. " Александра Хмелика (1959), "Бывшие мальчики" Нины Ивантер (1960), "Цветик-семицветик" по Валентину Катаеву (1962), "Они и мы" Натальи Долининой (1964). Поставив классику – "Бориса Годунова" Пушкина (1957) и "Женитьбу" Гоголя (1963), Эфрос начал преподавать в студии при Центральном детском театре (1954). Изучая и применяя на практике этюдный метод и метод физических действий, добивался создания ансамбля при глубокой психологической разработке создаваемых образов.

В 1963-1967 годах Эфрос был главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола (ныне –Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"). В 1964 году он поставил спектакли "В день свадьбы" Виктора Розова, "104 страницы про любовь" Эдварда Радзинского; в 1965 году – "Мой бедный Марат" Алексея Арбузова, "Снимается кино" Радзинского, "Каждому свое" Самуила Алешина; в 1966 году – "Чайка" Антона Чехова, "Судебная хроника" Якова Волчека, "Мольер" Михаила Булгакова. В марте 1967 года Эфрос был снят с поста главного режиссера театра (как писала газета "Правда", "в репертуаре этого театра не находили отражения важнейшие проблемы нашей жизни, задачи молодежи в коммунистическом строительстве"), несмотря на поддержку Олега Ефремова, Георгия Товстоногова, Юрия Завадского и других представителей театральной общественности. Вместе с Эфросом театр покинули актеры Валентин Гафт, Михаил Державин, Лев Дуров, Валентин Смирнитский, Александр Ширвиндт, Ольга Яковлева и другие.

С 1967 года Эфрос – режиссер Московского драматического театра на Малой Бронной (ныне – Театр на Бронной). Там он продолжил работу над спектаклем "Три сестры" Чехова, начатым в Ленкоме. Но вскоре после премьеры спектакль сняли с репертуара, как и следующую работу – "Обольститель Колобашкин" Эдварда Радзинского. По мнению московских властей, это произведение было неточным "в идейном и художественном отношениях", а в "Трех сестрах" "постановщик использовал пьесу А.П. Чехова для популяризации мысли о разобщенности людей в окружающем их мире, сведя на нет чеховскую веру в труд и светлое будущее России". В 1968 году Эфрос поставил спектакль "Платон Кречет" Корнейчука, в 1969 году – "Счастливые дни несчастливого человека" Арбузова. Затем последовали "Сказки старого Арбата" Арбузова (1970), "Человек со стороны" Игнатия Дворецкого (1971),"Брат Алеша" (инсценировка "Братьев Карамазовых" Федора Достоевского, 1972) и "Ситуация" Виктора Розова (1973), "Снятый и назначенный" Якова Волчека (1975), "Веранда в лесу" Игнатия Дворецкого (1978), "Продолжение Дон Жуана" Радзинского (1979), "Лето и дым" Теннесси Уильямса (1980), "Воспоминание" Арбузова (1981), "Наполеон Первый" Фердинанда Брукнера (1983) и пр. Эфрос также ставил классику: "Ромео и Джульетта" (1970) и "Отелло" (1976) Уильяма Шекспира, "Дон Жуан" Мольера (1973), "Женитьба" Николая Гоголя (1975), "Месяц в деревне" Ивана Тургенева (1977). Последним спектаклем мастера в театре на Малой Бронной стал "Директор театра" (1984) Дворецкого. Уходя от бытового театра к метафорическому и лирико-драматическому, Эфрос стремился к созданию произведений, наполненных гармонией в сочетании с нежностью и тоской по несбывшемуся. На этой сцене он работал 17 лет, создав "свой театр". Тот период стал одним из самых продуктивных в творчестве режиссера. В 1984 году в результате конфликта он был вынужден покинуть и этот театр.

В том же году Эфрос стал главным режиссером Театра на Таганке вместо Юрия Любимова, критиковавшего власти из-за границы. Труппа приняла нового руководителя негативно, бойкотировала его, ряд актеров демонстративно ушли из театра. За три года режиссер успел поставить здесь спектакли "На дне" Максима Горького (1984), "У войны не женское лицо" по книге Светланы Алексиевич, "Прекрасное воскресенье для пикника" Теннесси Уильямса (оба – 1985), "Полтора квадратных метра" Бориса Можаева, "Мизантроп" Мольера (оба – 1986).

Среди режиссерских работ Эфроса в других театрах особо выделялся спектакль "Дальше – тишина" по сценарию американской писательницы Виньи Дельмар, поставленный в Государственном академическом театре имени Моссовета. Впервые публика увидела его в 1969 году. Он стал настоящим культурным событием театральной Москвы. В 1978 году спектакль адаптировали для телевидения. В ролях были заняты корифеи советской сцены – Фаина Раневская, Ростислав Плятт, Михаил Львов, Борис Иванов, Ирина Муравьева и другие.

В числе других постановок Эфроса –"Турбаза" по пьесе Эдварда Радзинского (1974) в Театре имени Моссовета, "Эшелон" Михаила Рощина (1975), "Тартюф" Мольера (1981) и "Живой труп" Льва Толстого (1982) в Московском художественном академическом театре имени М. Горького, "Вишневый сад" Антона Чехова (1975) в Театре на Таганке, "Буря" Уильяма Шекспира (1983) в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в рамках фестиваля "Декабрьские вечера".

Принимал активное участие в создании "Студии молодых актеров", ставшей позднее театром-студией "Современник", где поставил спектакль "Никто" по пьесе Эдуардо Де Филиппо (1958). Осуществил постановки спектаклей "Гедда Габлер" Генрика Ибсена (1957) в Театре-студии киноактера (ныне – Мастерская "12" Никиты Михалкова), "Сны Симоны Машар" Лиона Фейхтвангера и Бертольта Брехта (1959) и "В гостях и дома" Александра Володина (1960) в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой.

За рубежом Эфрос поставил спектакли "Женитьба" Николая Гоголя (1978), "Мольер" Михаила Булгакова (1979, оба – театр Гатри, Миннеаполис, США); "Вишневый сад" Антона Чехова (1981), "Наташа" по пьесе "Месяц в деревне" Ивана Тургенева (1982, оба – театр Тоэн, Токио); "Вишневый сад" Антона Чехова (1983, Финский национальный театр, Хельсинки).

Эфрос также был новатором теле- и радиотеатра. Для телевидения он создал множество запоминающихся телеспектаклей, в том числе поставленных им в разных театрах. Среди них – "Борис Годунов. Сцены из трагедии" Пушкина (1970), "Женитьба" по Гоголю (1970), "Человек со стороны" Игнатия Дворецкого (1973), "Страницы журнала Печорина" по мотивам романа Михаила Лермонтова "Герой нашего времени" (1975), "Дальше – тишина" по киносценарию Виньи Дельмар (1978), "Ромео и Джульетта" по Шекспиру (1982), "Месяц в деревне" по Тургеневу (1983), "Буря" по Шекспиру (1988), "Тартюф" Мольера (1989) и другие.

Выпустил радиоспектакли "Выстрел" Пушкина (1973), "Мартин Иден" Джека Лондона (1976), "Незнакомка" Александра Блока (1978), "Жизнь господина де Мольера" Булгакова (1981), "Каменный гость", "Моцарт и Сальери" и "Пир во время чумы" Пушкина (1982).

Как кинорежиссер снял художественные фильмы "Шумный день" (совместно с Георгием Натансоном, 1960), "Високосный год" (1961), "Двое в степи" (1962), "Таня" (1974), "В четверг и больше никогда" (1977).

В 1976 году выпустил телефильм-балет "Фантазия" по мотивам повести Тургенева "Вешние воды", в котором снялась выдающаяся балерина Майя Плисецкая.

Написал сценарий к фильмам "Таня" (1974), "Страницы журнала Печорина" (1975), "Убегающий август" (1989).

Занимался преподавательской деятельностью. В 1964-1968 и 1984-1987 годы Эфрос преподавал в ГИТИСе на кафедре режиссуры.

Анатолий Эфрос – автор книг "Репетиция – любовь моя" (1975), "Профессия: режиссер" (1979), "Продолжение театрального рассказа" (1985), "Книга четвертая" (1993), а также ряда статей по театральному искусству.

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1976).

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1985), Дружбы народов.

В 1975 году Анатолию Эфросу был вручен Гран-при Международного телевизионного фестиваля "Злата Прага" (за фильм "Фантазия").

В 1993 году Эфроса наградили премией Профессионального фонда "Русский театр" (за значительный вклад, посмертно).

Последние годы жизни Эфроса были омрачены внутренними конфликтами театра на Таганке и вокруг него, что привело к преждевременной смерти режиссера.

13 января 1987 года Анатолий Эфрос скончался от инфаркта.

Супруга – Наталья Крымова (1930-2003), театральный критик, театровед, редактор.

Сын – Дмитрий Крымов (1954), театральный художник и режиссер.