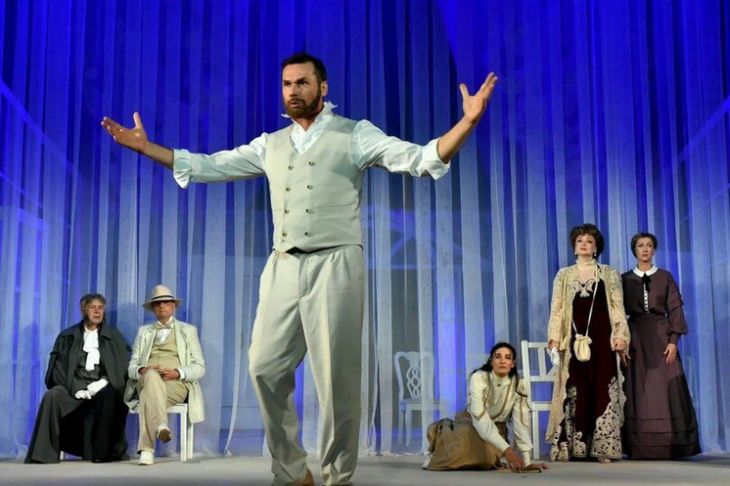

Постановщик Анжелика Добрунова в спектакле «Вишневый сад» в театре им. Горького определила свой сценический вариант как «мелодраматическая комедия».

Изменение представляется достаточно существенным и не сводится к отчетливо продемонстрированной ею в прежних крымских постановках любви и мастерству в облегченном жанре. Здесь она произвела заметную карнавализацию действия, существенно поддержанную и художником-постановщиком, интересной и самобытной Златой Цирценс, и большинством актеров и актрис, пишет "МК в Крыму".

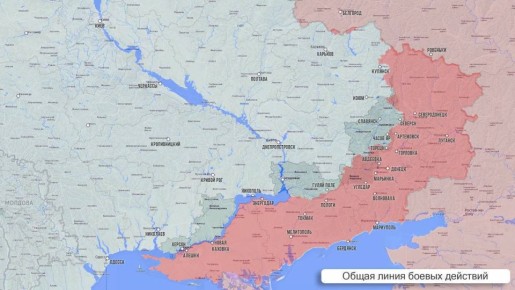

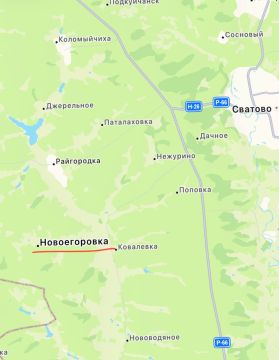

Все действие происходит внутри барского особняка Елены Раневской, некогда богатой помещицы. Особняку, по четким указаниям в репликах героев, не менее ста лет. Типичное «дворянское гнездо» в сорока верстах к югу от Харькова. Здесь когда-то жили и отжили богатые крепостники Гаевы, здесь выросли и практически постоянно жили их дети Елена и Леонид, и внучка Анна, дочь Елены Андреевны, и ее сводная сестра Варя. Но что это за дом, одна «детская» которого занимает едва ли не все пространство Основной сцены театра им. Горького? Стен практически нет, одни тонкие простенки между большущими одинарными окнами и остекленными дверьми. За ними - пребольшой вишневый сад, которого мы не видим, равно как и реки, протекающей невдалеке. Все простенки и рамы и немногочисленная мебель, включая два просторных шкафа, выкрашены белым-белым. Итог - перед нами типичная опереточная декорация, но никак не жилье благородного семейства. Летом здесь мило, но зимой - а в харьковской губернии зимы настоящие, снежные и морозные, - но нет никакой вероятности обогреть эти помещения, учитывая даже, что и рук крепостных, и дров в свое время хватало. Вот из-за этого оформления и из-за полупрозрачной кисеи, отбивающей явления и сцены, с самого начала действие приобретает черты хрупкости, яркости, но почти искусственности - короче, карнавала.

Актеры и актрисы

Успешно продолжают комическую, то есть комедийную, почти карнавальную линию и хронически самопадающий конторщик Епиходов (арт. Андрей Пензин), и клоунесса-гувернантка-эмансипе в обтягивающих брюках на массивных бедрах, но с охотничьим ружьем, из которого она громко и метко стреляет (заслуженная артистка АРК Эльмира Погосян), - такие персонажи обычные и почти непременные участники карнавалов и веселых оперетт. Поначалу к ним приплюсовывается дряхлый слуга Фирс - но до тех пор, пока к нему не начинаешь испытывать симпатию и жалость (заслуженный артист РК Игорь Кашин).Постепенно раскрывается потомственный дурак, но помещик Симеонов-Пищик, (арт. Владимир Меньшиков), из тех дураков, которым всегда везет. Вполне печально-комична и горничная Дуняша (арт. Татьяна Левицкая), никак не решающая, кому и как отдать свои спелые женские сокровища. Зато вовсе не комичен холоп, себе на уме, Яша (арт. Георгий Скирда), сознательно и ловко использующий свои достоинства молодого самца. Вечный студент Петя (заслуженный артист РК Алексей Кубин), пламенные речи которого некогда прельщали советских постановщиков, скорее трагикомичен, и его монологи сейчас воспринимаются как пустое резонерство. Обе дочери Раневской, и приемная Варя (арт. Анастасия Черных), и ее родная Аня (арт. Наталья Бабич), в привычном понимании не комичны, их ущербность несколько иного плана. Варя собирается «по святым местам» и затем в монастырь - все вроде бы достойно, хотя в эпоху приближающейся перестройки общества весьма неглупая и не обделенная в обычном плане девушка может избрать иной путь. Но заметим, как она ответила Любови Андреевне, ясно видящей влюбленность Вари в Лопахина, да и зрители отмечают их влечение друг к другу, - мол, не могу же я первой признаться и напроситься. Ну да, разве может потомственная дворянка открыться в своих чувствах к парню из крепостных, тем паче напроситься на мезальянс. Нет уж. Лучше в монастырь - там и царевны становились «христовыми невестами». Младшая, Аня, подвижная и эмоциональная девушка, типичное балованное дитя, охотно участвует в затеянной Шарлоттой клоунаде, уместно насмехается над Епиходовым и Пищиком и непринужденно сама приглашает Якова-лакея пойти с нею «к реке» - что в тогдашнем понимании означает готовность к адюльтеру. Видно, жизнь под одной крышей с материнскими сменными мужьями и любовниками дает о себе знать.

А вот все трое главных героев совсем не комедийны. Прежде всего это касается самой Раневской, хорошо сыгранной Татьяной Павловой (заслуженная артистка Украины). Образ красивой, умной, добросердечной женщины, прекрасно понимающей, что ее «обирают до нитки», но не способной принять вполне прагматичные предложения о помощи, - мол, пусть все остается как есть, в порядке наказания за грехи. Сломан внутренний волевой стержень, и Раневская, вяло сопротивляясь, идет к неизбежной гибели. Образ Раневской - общепризнанный символ крушения «дворянских гнезд» и судеб, неумолимо катящихся к своему трагическому концу. По законам жанра - комедия! - самого окончания крушения мы не видим, но в исполнении Татьяны Павловой оно представляется недалеким и неотвратимым.

Брат Любови Андреевны, Леонид Гаев (заслуженный артист Украины Игорь Бонзик) тоже обаятелен и умен. Не лишен артистизма и наблюдательности, некоторого прагматизма - сохранил соседствующее имение, не сорит деньгами, как любимая сестра, отнюдь не высокомерен, не дистанцируется от простонародья. Короче, Гаев - из тех помещиков средней руки, которые, не оставив наследников, доживут до недалеких крестьянских бунтов и, возможно, до неизбежной классовой гибели. Способен давать дельные советы, но не способен реально помочь ни сестре, ни ее чадам, домочадцам и приживалам, угасанию ее и ее мирка.

Наиболее значительный и выразительный персонаж - Ермолай Лопахин в ярком исполнении Дмитрия Кундрюцкого (заслуженный артист РК). Вот уж кто внимательно прочел великую чеховскую комедию! Его Лопахин далеко не просто «акула нарождающегося капитализма», как было принято считать многие десятилетия. Он умен, воспитан, наблюдателен, искренне любит - как неизлечимо больную, в смысле душевно-волевого надлома - Раневскую, любит Варю - но не может ей простить высокомерия. Вот яркая сцена: Варя швыряет ему под ноги ключи от выкупленного им «дворянского гнезда», но не может унизиться до шага навстречу «парвеню». Да, в исполнении Дмитрия Кундрюцкого Лопахин еще не ровня им, зримо это проявляется и в неловком вальсировании, и в грубой «мужицкой» пляске после завершения удачной покупки, и в определенной резкости по отношению к мелким чиновникам и приживалам. Он не выше и не ниже «Раневских», он другой. Он много раз говорит, но не решительно настаивает ни на продаже ему вишневого сада, ни на согласии Вари связать с ним судьбу. Он терпеливо и сравнительно недолго ждет, когда имение и сад безоговорочно переходят в его руки, когда уже нет и не может быть ни сантиментов, ни каких-то моральных обязательств. С обязательствами материальными он легко справляется - понятно же и не юристам, за какие средства остатки семейства вновь уезжают в Париж, забывая в пустом доме умирающего Фирса.